決算発表とは?

決算発表とは、上場企業が自社の最新の経営状況・財務状況(決算)を公表することで、具体的には「決算短信」(企業の決算発表の内容をまとめた書類)の発表と説明会・会見などが行われます。すなわち、企業の直近の成績が情報開示されるため、株価が急激に変動する要因となります。他にも、配当の増額・減額、あるいは中期経営計画など中長期の経営方針の策定・更新・変更も併せて発表されることがあります。

ここでは、決算発表前はどのようにすればいいのか解説していきます。

決算発表日を確認する

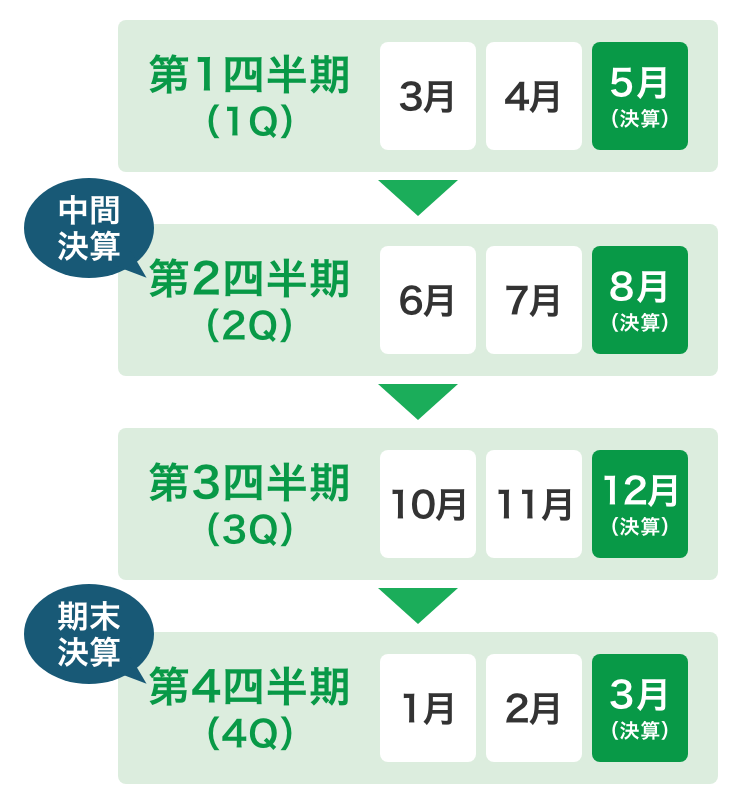

まずは、企業の決算発表日を確認しましょう。日系の上場企業の場合、3月期決算が多いですから、以下のようなスケジュールになることがほとんどです。

| ・4-5月(特にゴールデンウィーク後):通期決算(本決算)発表 ・7-8月:Q1(第1四半期)決算発表 ・10-11月:Q2(第2四半期)決算発表 ・1-2月:Q3(第3四半期)決算発表 |

しかし、最近では諸外国で一般的な12月期決算の企業が増加傾向にあります。日本では決算月に3月、9月、12月を選んでいる企業が多いですが、各々の企業によって決算発表日は異なりますので、日本取引所グループや四季報オンラインのサイトのページなどを活用しましょう。

四半期決算とは

四半期決算とは、1年を4期に分けて3カ月に1回行われる決算のことを指します。

金融商品取引法により、ほとんどの上場会社は四半期報告書を四半期終了後45日以内に提出することが義務付けられていて、慣例的にはその2週間ほど前に各期の決算短信の発表(決算発表)が行われます。

(ただし2022年4月、金融庁は四半期報告書を廃止し決算短信へ一本化する方針であると発表しました。)

決算発表と同時に配当の増額(増配)が発表される場合もあります(後で説明するように、配当の増額・減額も相場を動かす情報となるので、しっかり注目しておきましょう)。

これらの報告書で注意していただきたいのが、発表される成績は3カ月ごとのものではなく、事業年度開始月からの累計である、という点です。

例えば、3月期決算の企業なら、

| ・Q1:4-6月 ・Q2:4-9月 ・Q3:4-12月 |

の業績が発表されます。

決算発表前の市場予想を見る

市場予想とは、専門家による企業業績や経済指標の事前予想のことです。企業自身が売り上げや利益等の見通しを予想する企業予想というものもあります。しかし、アナリストなどの専門家は数期先までの予想を算出することが多いです。こうした事前予想は将来の成長性を見通す際に役立つため、多くの投資家が判断材料として活用しています。のちに説明するように、この「市場予想」と「実際の決算」の乖離が株価の上昇・下落の要因となることが多いため、重要な情報の1つとなります。

特に日本の場合、3月は期末の決算を発表する銘柄が集中していて相場が動く季節でもあるので、事前にしっかり確認しておきましょう。

決算発表前に持っている株はどうする?

投資家によっては企業の決算発表が行われる前に、様々な情報からリスク等を考慮し銘柄の売買を確定させます。ここでは、決算発表前に株を保有している際に、どのように行動すればよいか、見ていきましょう。

株価が上がると予想して買い増しする

決算で好業績が期待できそうな場合は、決算前に保有している銘柄の株を買い増しするという行動が考えられます。この際、「良材料出尽くし」で決算後に株価を下げる可能性があるので、大量買いは避けることをお勧めします。

株価が下がると予想して利益確定する

決算発表で株価がどうなるか分からないため、リスク回避として事前に利益確定してしまうという戦略もあります。

この際も、買い増しする時と同様全ての株を売却しないようにしましょう。

結果として、決算を受けて株価が上がった場合には利益を逃すことなく、下がった場合には損失を小さくできます。

長い目で様子を見る

自身の投資スタイルなど様々なケースはありますが、基本的には長い目で株価変動を見守るのが定石です。一時的にどんな決算が出ても感情に流されず、中長期的な目線で株を保有することが事が1番安全かつオーソドックスな投資方法でしょう。

\ 楽天証券の口座開設はこちら /

決算発表後にやるべきこと

決算で見るべきポイント

決算発表では、企業の情報が公開され、内容によっては今後の株価に大きな影響を与えます。ここでは投資家が決算でチェックしているポイントを紹介します。

業績見通しの修正

始めに、今期や来期の通期業績見通し(年度ごと1年間の業績見通しのこと)を確認します。ここで見通しが良くなったり、成長が見込まれたりする場合は「上方修正」をします。見通しが悪くなる場合には「下方修正」をします。

上方修正とは、企業予想において発表していた予想利益などの数字を引き上げることを言います。下方修正は、逆に予想を引き下げることを言います。

企業は、それぞれの修正においてある基準を超える業績予想が算出される際にそれを公表する義務があります。基本的にその事実が発覚した際に公表する義務があるので、上方修正・下方修正の結果公表は決算発表前後に行われる事が多いです。株価の上昇・下落に影響を与える可能性が高いため、発表された際はしっかり確認しましょう。

伸び率

伸び率とは、売上高・営業利益(企業が本業で稼いだ利益)・経常利益(営業利益+本業以外の利益)・純利益(経常利益-法人税などの社会的コスト)といった成績が、前年同期比でどれだけ伸びているかを比較する指標です。この伸びが単に前年同期比でプラスだったかどうかだけではなく、伸び率が鈍化しているのか、それとも加速しているのかも重要なポイントです。伸び率によって、株価が大きく変動する場合もあります。

市場予想との乖離

投資家にとっては、コンセンサスと呼ばれる市場予想が通常の業績予想よりよかったのか、それとも悪かったのか、ということも意思決定の重要な判断軸のひとつとなります。コンセンサスとは、英語で「consensus:合意、意志の一致」を表す言葉で、簡単にいうとアナリストや市場参加者たちの予想のことを指します。

わかりやすく表現すると、コンセンサスを上回る業績なら「期待以上」、コンセンサスを下回る業績なら「期待外れ」ということになります。期待外れと判断された場合、その株を買いたい投資家より売りたい投資家が優勢(売り優勢)になってくると、株価の下落につながってしまう可能性があります。

また、いわゆる「サプライズ決算」として市場の予想を裏切るような決算となった場合、好決算かどうかに関わらず相場が大きく動くことがあります。

業績が良くても株価が上がるとは限らない

株価は企業価値を評価する重要な指標の1つです。しかし株価は単純に業績が良ければ上がる、悪ければ下がるものではありません。どんなに好決算な企業でも「材料出尽くし感」で投資家がこぞって利益確定させるために売りに走る場合があります。

逆にどんな悪い決算を出したとしても、「最悪期を脱した」「経済全体が底に入っていて、今後回復するだろう」という点から投資家が買いを入れる場合もあります。次に、どのような場合に上がる傾向にあるのか、また下がる傾向にあるのか解説していきます。

特に注目すべきは市場の期待感との乖離

そもそも株式市場は、買いたい人が多ければ株価が上がり、売りたい人が多ければ下がるという、需要と供給の関係で成り立っています。そのため、市場の期待感が株式への買い気配を生み出す大きな要因となります。そして、市場の期待感と実際の業績との乖離は株価変動に大きな影響を与えます。市場の期待感と実際の業績との乖離とは、簡単にいえば「市場が期待する業績と実際の企業業績とのギャップ」のことを言います。予想に関して言えば、企業の業績予想と市場の業績予想とのギャップと言い換えることも可能でしょう。

株価の変動要因の1つとして、このギャップの有無や方向(+のギャップか−のギャップか)に大きさがあるのです。上に述べたように、これが今後の株価の上昇や下降、配当金にも影響を与えます。

配当金の増減による株価変動とは?

決算発表にある配当金の増配、減配が株価に影響してくる場合もあります。

配当金とは、純利益の一部を株主に還元するお金です。企業は増配を実施することによって、将来業績に対する自信や確信を市場に伝えていると見なせる場合があります。このようなシグナルが見られた場合には、増配時に株価が上昇する可能性があります。このように、一般的には増配はプラス要因、減配はマイナス要因として捉えられます。 しかしながら、増配していても「この期間は配当で株主に還元する」意図が見られたり、減配したとしても還元していたお金を投資に回し、将来的な業績を考慮し事業拡大を狙う等、企業の意図があるので状況に応じて総合的にマーケット、銘柄を見る必要があります。

どんなときに株価が上がりやすく、下げやすい?

株価の変動が起こりやすい大きな要因の1つは、上部でも説明した「企業が出す業績予想」と「市場が出す業績予想」との比較です。良くも悪くも期待通りの業績を出している銘柄は、そのままのトレンドに沿って価格は変動する傾向にありますが、期待と違う業績を発表した際は株価の転換点になりうるのでよく確認しておきましょう。そのため、決算発表時に企業が提供する情報だけでなく、決算発表前から市場予想の情報を収集しておくことが必要です。株価の上昇、下降は事前予想との乖離に左右されやすくなっています。

また、「材料出尽くし感」とよばれる株価変動も存在します。材料出尽くし感とは株価の変動の要因となるニュースやプレスリリースなどが既に株価に反映されていて、決算発表時に新たなサプライズがないことを言います。この場合、好決算であっても、高止まりと判断されて売りが先行し、株価は下がっていきます。実際に過去の決算内容およびニュースを照らし合わせて過去の株価の動き等を数社参考にしてみるといいでしょう。

まとめ

決算発表時に一番重要なのは、どのような目的や方法で投資を行なっているかを考えて行動することです。投機目的として投資している場合は決算発表前後に売買する必要があり、長期的目線で投資を行なっている場合には基本的に感情的になって売買をせず、様子見をしてから判断する事が必要となってきます。投資判断を行う際には、決算発表はとても重要な材料となるので実際の会社の情報をしっかり情報を分析して行動に移しましょう。

\ 楽天証券の口座開設はこちら /

よくある質問

| Q | 決算はどこを見ればいい? |

| A | 決算が発表された際に見るべきなのは「差」と「見通し」でしょう。まず、「差」とは前年との業績の差(伸び率)や会社予想・市場予想との乖離を指します。具体的には、前期(前年同期)に比べてどのくらい業績が伸びたのか/落ちたのか、会社が予想した数値がどのくらい達成されたのか(進捗率など)、市場予想(コンセンサス)とどの程度乖離したのか、を確認しましょう。 詳しくは「決算で見るべきポイント」を参照 |

| Q | 決算発表はいつが多い? |

| A | 日本では、4-5月、7-8月、10-11月、1-2月が決算シーズンとされます。特に3月期決算の企業が多いため、4月の後半から5月のGW明けにかけては本決算を発表する企業が集中します。最近では欧米の影響から12月期決算の企業も増えており、1月後半から2月も本決算発表が集中する傾向にあります。 なお東証の求める「45日ルール」があるため、決算期末から1〜1ヶ月半後が決算発表シーズンとなっています。 |

| Q | 決算発表で株価はどうなる? |

| A | 基本的には、決算の内容が「市場の事前予想と比べて」良いものであれば株価は上がり、悪ければ下がる傾向にあります。単純に決算が良いか悪いかで株価が上下するのではなく、市場の予想に比べてどうなっているかが重要ですので、注意しましょう。 詳しくは「業績が良くても株価が上がるとは限らない」を参照 |

.png)